在实践的最后一天,一名同学问我“老师,珞珈山的樱花能被风吹到天山脚下吗?”

“地理意义上来说,由于青藏高原的存在,武汉的风是吹不到阿克苏的;但是,老师们也是风啊,我们跨越山河、从江城到戈壁,就是为了把珞珈山的‘樱花’带到你们身边!”

是的,这是一阵从珞珈山麓启程的风,充盈知识的清芳、文化的暖意与青春的炽热,穿越近三千公里山河,最终温柔而有力地拂过阿克苏温宿县第七中学的校园。

启程:风起珞珈,心向天山

风,在出发前的一个月便悄然吹起,那是实践队进入紧张“战备”状态的信号。线上线下的课程研讨会上,队员们围坐在一起,目光专注,思维如疾风般碰撞。他们反复打磨每一份教案,每一个细节都经过深思熟虑,只为既守住医学专业的严谨,又接住青少年的兴趣点,让知识的清风能够吹进同学们的心田。急救训练包、血型检测试剂、漆扇制作材料……一件件教学用品被精心挑选、整理,装满了行囊。

终于,在2025年7月5日,一支从东湖之畔集结的队伍,怀揣着精心筹备的“种子”——急救技能、科学探索、非遗文化、家国情怀——乘着信念之风,毅然启程,飞向天山南麓。这是武汉大学基础医学院 “疆来卫你” 实践队的第七次奔赴 —— 自 2018 年成立以来,这支队伍便与这片热土结下不解之缘。此次,在朱从丽、陈桃香两位老师的带领下,12名学子御珞珈山”风”而来,期待能在温宿七中少年们的心中,拂开知识的窗棂,吹动探索的帆,滋养文化的根。

(实践队员合影)

开营:风至校园,心扉初启

7月6日的晨光里,开营仪式暖意融融。温宿七中校长曹会莲的期许如一缕清风:“愿你们收获知识、更收获跨越千里的友谊!”朱从丽老师的教诲有如一股劲风:“知行合一,才是实践的真意,同学们要记住为何而来。”队长罗诗蕊的承诺掷地有声:“我们是播撒种子的风,更是虚心学习的风。每一堂课,我们愿与同学们同沐知识之风,共享成长之悦!”

(温宿七中师生与实践队出席开营仪式)

仪式结束后,实践队在七中师生代表的引导下,开启校园探访之旅。现代化的实验室里,崭新的仪器整齐排列;精心布置的民族文化长廊,学生创作的扎染书画与特色乐器错落有致;绿茵场上,奔跑的身影与阵阵呐喊交织,跃动着青春的活力。 这一幕幕蓬勃发展的教育图景,深深感染着队员们。他们边走边记,不时与师生交流,迅速将所见融入课程构思,力求让实践更贴近学生需求。

破冰:风动心弦,价值共鸣

午后的破冰活动,如春风过镜湖,在课堂激荡起层层涟漪。实践队员讲起武汉大学的故事:从自强学堂的青砖到“双一流”高校的风骚独领,在孩子们心里播下向往的种子。“人生拍卖会”则如一场叩问心扉的风暴。虚拟木槌起落间,“健康”、“友情”、“知识”成为竞逐焦点。拍卖落幕,队员的引导发人深省:“生命中真正珍贵的是什么?我们该如何借力成长之风,将它们牢牢握在手中?” 思考的微风在孩子们心湖悄然漾开。

深耕:风送甘霖,润泽心田

接下来的三日,课程如同春日里的阵阵细雨和风,在温宿七中的校园里滋润轻拂。

生命守护的篇章,从公益救护培训的实战演练拉开序幕。同学们从最初的生疏慌乱,到操作逐渐流畅、理解加深,扎实掌握了心肺复苏、意外伤害应对等实用技能。针对青少年成长特点,实践队开设了《我们的性》科普课程。队员们用科学、坦率又不失严谨的语言,结合生动的图文模型,解答青春期生理变化的疑惑,传递健康的性别观念和自我保护知识。

探索的火种在科学课堂点燃。当载玻片上出现肉眼可见的凝集块时,教室里不时响起惊叹。同学观察到结果后兴奋地与同桌击掌,眼中闪烁着揭开自身奥秘的惊喜光芒。队员们不仅解析着血型的原理,更将话题延伸至无偿献血的意义与医学应用,让小小的实验承载起责任的重量。移步至人体奥秘的探索,可拆卸的器官模型和骨骼拼图取代了平面的挂图。孩子们亲手触摸心脏模型的腔室,观察肺叶的细致纹理,或合力拼装起脊柱的椎骨。实践队员结合这些直观教具,讲解着常见疾病的预防与健康生活之道,将神秘的人体结构与日常健康紧密相连。

文化的温度在非遗美育课堂中静静流淌。“漆艺工坊”里,清水盈盆,各色漆料被学生轻轻滴落水面。素白的团扇小心翼翼浸入,再缓缓提起——刹那间,漆液随水流转,在扇面上晕染出独一无二、如烟似霞的斑斓画卷。孩子们举起自己的作品,爱不释手,眼中满是对非遗文化之美的惊叹。端午香包课堂,孩子们穿针引线,绘制图案。一位同学在香包上画出一朵石榴花,轻声解释:“石榴籽紧紧抱在一起,就像我们各民族要团结一心!”小小的香包,既承载着古老的祈福习俗,更成了民族团结的生动象征。情感的共鸣最终流淌成诗行。在拼贴诗创作中,学生们从杂志、报纸上剪下汉字与图案碎片,在纸上重构意境。“天山雪水洗净双眼/珞珈山风吹来答案”、“血脉相连,是地图上最短的线;心之所向,是石榴花开的疆南”……这些稚嫩却真挚的诗句,成为文化认同与心灵联结最灵动的注脚。

(同学们的课程作品)

精神的洗礼在思政课堂达到高潮。当陈祥榕烈士“清澈的爱,只为中国”的字迹出现在屏幕上,教室刹时静了。有个男孩突然举手:“他们守边疆,我们才能安心上课。” 另一个女孩跟着说:“我要考出去学本事,再回来建设家乡。” 声音不大,却像种子落进土里,有了声响。

(实践队为同学们上课)

回响:风传尺素,心潮共涌

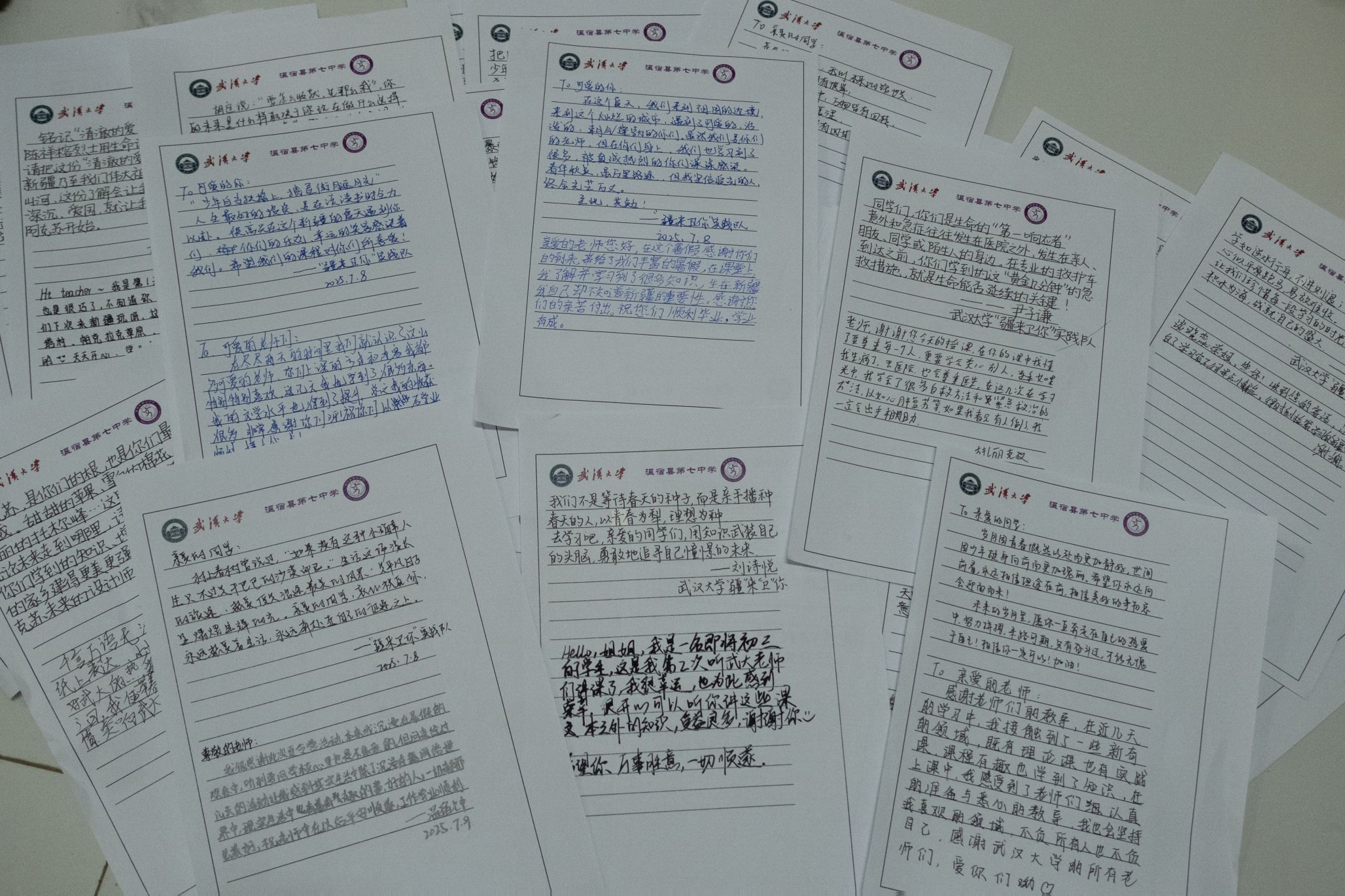

活动期间,实践队员给每个孩子写了封信,结营日,回信将讲台堆成了小山——“你们让我看见医者的光”“我要考去武大看樱花!”真挚的语句,是心灵碰撞后最纯粹的回响。队员抚摸着信纸上稚嫩的笔迹,无限感慨:“我们想播下一粒种子,他们却回馈了整个春天……这份滚烫的真诚早已远超我们的付出。”

(实践队写给同学们的信以及同学们的回信)

(实践队与温宿七中师生代表合影)

“教育的本质是一棵树摇动另一棵树,是一朵云推动另一朵云,是一个灵魂唤醒另一个灵魂。”谁是树,谁是云?我们是,七中的学子也是。我们讲述知识、传播火种;他们的诚挚与纯真,以及那种对知识纯粹的渴望同样深深影响着我们!

也许,如此短暂的时间并不足以让同学们系统的掌握一门课程,但是,哪怕只是课堂上的某一个瞬间让同学们对这门课产生了兴趣,哪怕只是课堂上的一位同学在这堂课上受到启发,这门课已然收获了它最珍贵的价值,实践队也收获了我们最宝贵的回忆!我们永远怀念这个夏天!

阿克苏的戈壁,挡不住我们的绽放;这里的盐碱地发白,天空却蓝得令人心颤。我们便从这蓝里穿行而来,带着珞珈山的樱花、带着江城的水汽,带着所有未命名的热望,将青春的名字种进春天、把我们的热爱留在南疆!我们是“疆来卫你”,我们从未缺席!下个夏天,我们一定会再见!

文字:江春韵 罗诗蕊

图片:魏嘉懿

审核:朱从丽 陈桃香