当憨态可掬的"灸童"向我们微笑,当《大医精诚》的卷轴在高原阳光下徐徐展开,武汉大学重走大医之路实践队在西宁市韵家口镇卫生院的寻根之旅,便在这浓郁的中医药文化氛围中开启了。这座基层卫生院,用它的"小而全"向我们诠释着“大医精诚”的真谛。

在蒲永瑕院长的带领下,实践队员参观了卫生院的各个科室,虽受城市规划限制,卫生院规模不大,但功能齐全,真正体现了“麻雀虽小,五脏俱全”的特点。

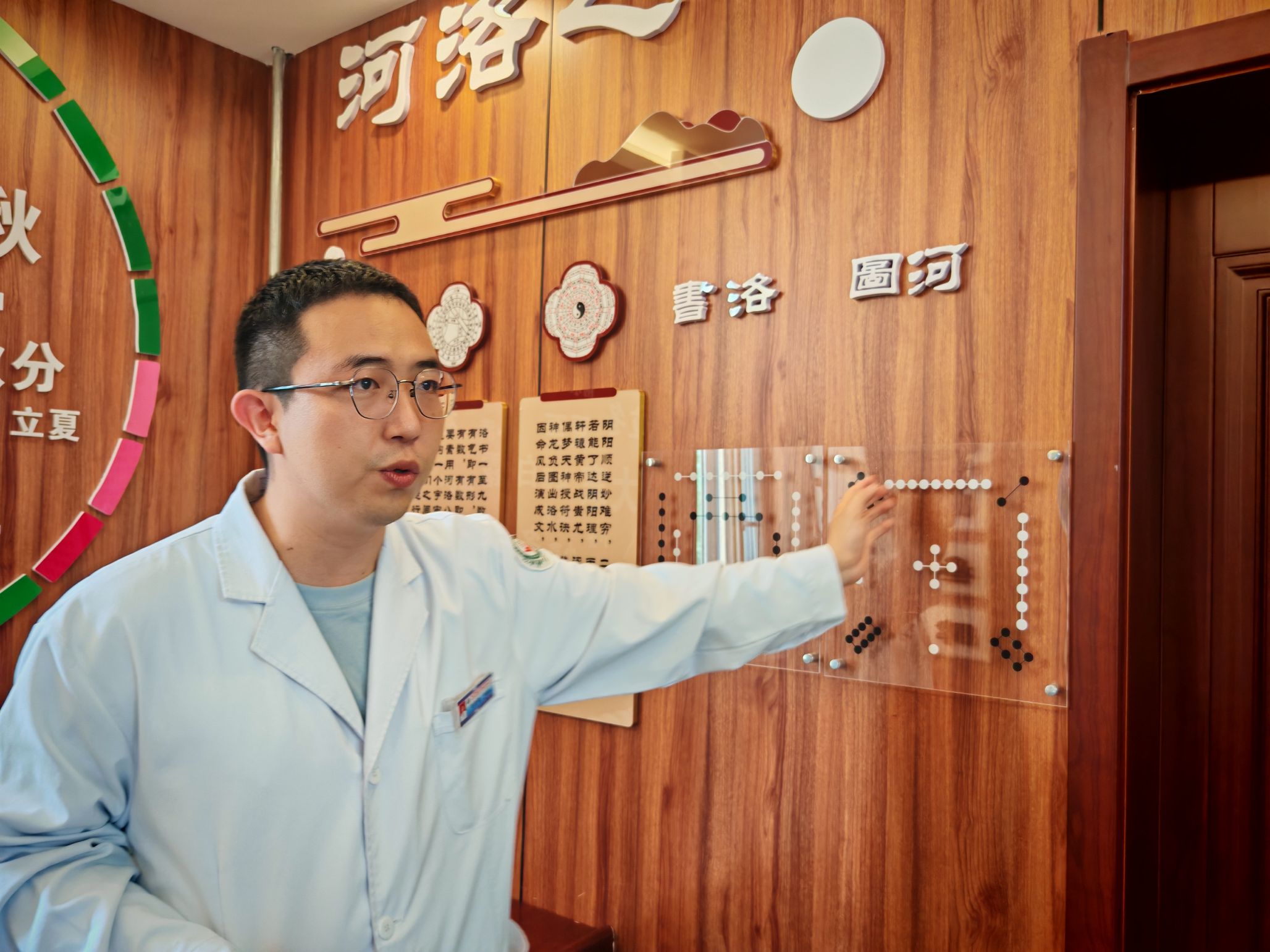

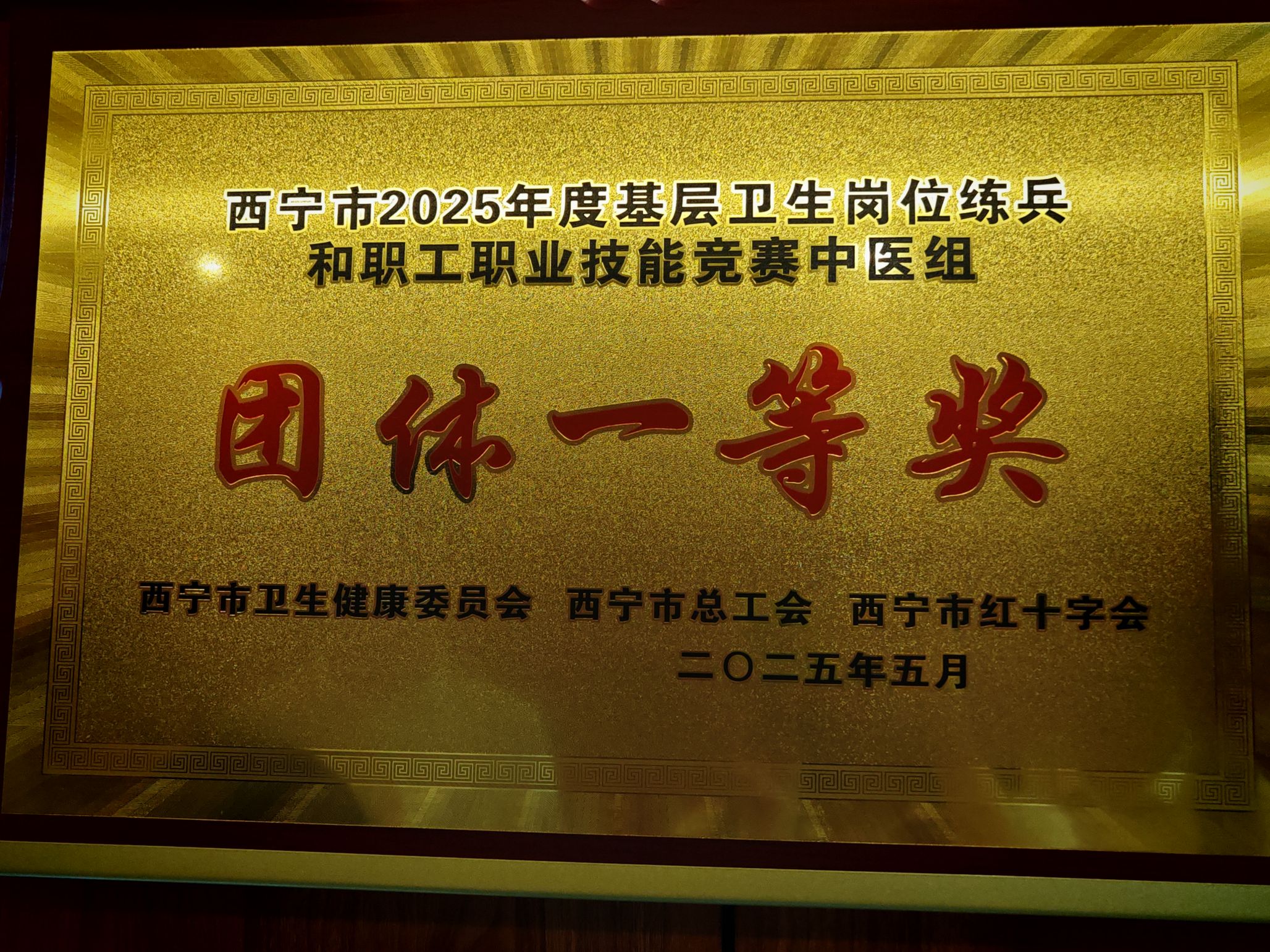

步入卫生院二楼,浓郁的药香扑面而来。古色古香的中医馆内,中药材标本静静诉说着千年的智慧,中医发展历史墙记录着文明的传承。曹晓楠医生介绍了蒙医"三根学说",马房健医生则用荔枝、枸杞等常见药材为我们解释中医的阴阳辩证。荣誉墙上,2025年基层卫生岗位练兵和技能竞赛中医组团体一等奖的奖牌熠熠生辉。最引人注目的莫过于那面由专业术语巧妙构成的"文化墙"——中、藏、蒙三个大字巍然矗立,仿佛在向我们讲述着这片土地上医学文明的交融共生。蒲院长为大家介绍了其中的含义。在青海,不同民族的医学不是非此即彼的选择题,而是相互借鉴、共同发展的多选题。这份包容与共生的理念,让在场的每一位实践队员都为之动容。

(马房健医生向队员介绍中医学理论)

卫生院的空间改造令人耳目一新。通过拆除隔墙、改造空间,卫生院将日间照料中心部分区域调整为老年体检区,实现了医疗与公共服务的分区。这一调整不仅缓解了拥挤问题,还提升了服务效率。此外,卫生院还与社区合作,扩展了老年健康管理项目,体现了基层医疗机构的社会责任。

(卫生院的文化墙和荣誉墙)

座谈会上,蒲院长和伊正春副院长动情地回顾卫生院的发展历程。当曹医生分享自己从警察到医生的职业选择时,在场人员无不为其初心的坚守而动容。彭碧文老师介绍的"重走大医之路"活动初衷,在此刻显得格外有意义——基层医疗工作的艰辛与价值,需要亲身体验才能真正理解。

双方就高原医学研究合作展开了深入交流。通过将卫生院积累的临床数据与武汉大学先进的分析技术相结合,不仅能推动学术研究的创新发展,更能将科研成果转化为服务高原群众健康的具体实践,真正实现产学研的深度融合。

(座谈会上彭碧文老师与蒲院长在交流)

座谈会结束后,我们有幸请张席珍流派小儿推拿第四代传承人曹晓楠医生在充当“患儿”的实践队员身上,为我们演示了张氏推拿“清天河水”的推拿手法。“清天河水”柔中带刚、快而有序,曹医生手指在“患儿”前臂上快速稳定地单向推动,从手腕直抵肘部,发出细微的摩擦声。曹医生介绍,张氏小儿推拿核心在于“轻、快、匀”,三分钟的快速推拿即能很好达到疗效而又不伤及孩子的娇嫩体质。“我们并没有什么'气功',推拿的秘诀在于勤学苦练。”观摩与体验中,实践队员们直观感受到了这种传统技艺中蕴藏的温和力量。

(曹晓楠医生演示张氏小儿推拿)

实践队员随后前往西宁植物园,并重点参观了中藏药植物专类园。园内种植了许多具有药用价值的红景天等高原特色植物与牛蒡、黄连、洋地黄等各地引种植物,它们顽强生长于高原的环境,成为这片土地的医药宝库。植物园中形色各异的药用植物和医生们近乎无所不知的中草药知识均为实践队员们留下了深刻印象。

(实践队员与卫生院人员、植物园讲解老师合影)

精在毫厘的技艺打磨,博通今古的学识沉淀,诚于对脚下土地和眼前生命的敬畏。实践队员们在本次参观学习中,深刻感受到了扎根西部基层的社区医护工作者们用最朴素的方式对高原社区健康的守护;深刻感受到了他们对于“精勤不倦”“普救含灵之苦”的大医精诚的生动诠释。

红景天要经历五年风霜才能入药。今天的"重走",不只是地理意义上的行走,更是在时间长河里寻找那株属于自己的"红景天"。正如卫生院荣誉墙上那行被阳光镀金的小字:“凡大医治病,必当安神定志”,这或许就是像桂希恩教授一样的奉献者们扎根高原数十年的精神密码。

撰稿:修璐瑶 王昊博

摄影:修璐瑶 王昊博

审稿:金晓庆